Por: Agustín Lage Dávila

La ciencia de los pobres

Durante siglos la humanidad ha avanzado aumentando sus capacidades de producción material: a esto le llamamos “desarrollo económico”. Ha ocurrido aceleradamente en los últimos 200 años a partir de la Revolución Industrial y de la Revolución Científico-Técnica.

También ha avanzado construyendo equidad entre los seres humanos, igualdad de derechos (formal y real) en el acceso al bienestar material y a la cultura: a esto le llamamos “desarrollo”. El progreso hacia éste ha transitado por muchas revoluciones, pero ha sido más lento que el progreso material. En la era de la conquista del cosmos, la red informática global y los mapas genéticos, hay más de 780 millones de adultos analfabetos, 777 millones de malnutridos y 9 millones de niños menores de 5 años que mueren por causas evitables, y liderazgos corruptos, intereses económicos depredadores, guerras y fundamentalismos violentos desgarran la vida de muchos pueblos.

Que la ciencia contribuye al progreso material es algo evidente. Que esté contribuyendo al objetivo superior de la igualdad entre los hombres es menos evidente. La intuición principal que subyace en este ensayo es que para que tal contribución sea posible no basta el acceso universal a los resultados de la Ciencia (los productos y servicios de alto valor agregado), sino que es preciso el acceso universal al proceso por el que estos resultados se obtienen, a la cultura científica, a la práctica social de la investigación científica. Más aun, el desarrollo científico mismo tampoco bastaría: es necesario un proceso de construcción de conexiones entre la ciencia, la economía, la educación y la cultura. Es ahí donde las experiencias de avance científico a partir de las realidades de países de menor desarrollo económico pueden tener mucho que decir.

La construcción de desarrollo socio-económico con los instrumentos de la ciencia la pone a prueba a la ciencia misma. Existe un grado de asociación entre la riqueza de las naciones y la intensidad de la investigación científica: donde hay muchos recursos económicos, se puede destinar más a financiar la ciencia. Pero asociación no es causalidad. La intensidad de la investigación científica puede ser resultado del desarrollo económico alcanzado por otros medios (las guerras de conquista por ejemplo), y no ser necesariamente causa de éste. Para descubrir los subprocesos mediante los cuales una parte de la actividad científica se coloca delante del desarrollo económico y lo impulsa, el laboratorio social está en los países de escasos recursos.

La mirada desde Cuba

Cada cultura nacional tiene su propio punto de vista de los problemas humanos, su mirador irrepetible construido por su trayectoria histórica. He aquí como se ve este tema desde Cuba hoy.

Podemos apoyarnos en una historia que incluye una comprensión temprana de la importancia del método científico y de la institucionalidad científica, sembrada desde la época colonial por figuras como Félix Varela y Carlos Finlay; y cristalizada en el pensamiento de José Martí. La Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana fundada en 1861 fue la primera de este tipo (científica, electiva, basada en méritos) que existió fuera de Europa. La aspiración a una cultura basada en la ciencia fue un componente explícito del proyecto martiano de Nación Cubana.

La Revolución de 1959 multiplicó el potencial científico del país y de nuevo fue la ciencia un componente del proyecto de País Socialista. Esta vez, con el pueblo en el poder abrazando objetivos de largo alcance y el contexto favorable de las relaciones con los países socialistas de Europa, las aspiraciones de desarrollo científico transitaron hacia realizaciones concretas: cientos de instituciones científicas surgieron, y miles de cubanos se formaron en muchos países, socialistas o no. La cultura cubana siempre ha sido un crisol de síntesis de diversas fuentes e influencias, de donde surge su originalidad.

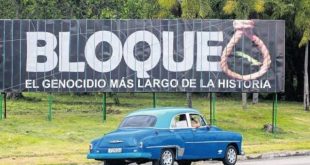

El “periodo especial”, como solemos llamar a la crisis de los 90 producto de la desaparición del campo socialista europeo y del reforzamiento oportunista del bloqueo norteamericano, interrumpió nuestro desarrollo y puso todo en riesgo. Una vez más fue la ciencia un componente de la estrategia de resistencia. Surgió el Polo Científico de la Biotecnología, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la Universidad de las Ciencias Informáticas, se comenzó la transformación de la generación de energía, se introdujeron innovaciones en la producción de alimentos.

No todo salió bien, pero aquí estamos. El periodo especial fue una batalla ganada por los cubanos: la cohesión social se mantuvo, la soberanía nacional fue defendida, los indicadores de salud y educación resistieron, se preservó el empleo y la protección social, se logró combinar la protección social con la reducción del déficit fiscal y la inflación, el suministro de combustibles se restableció, se acabaron los “apagones”, el turismo creció, la industria farmacéutica multiplicó sus exportaciones y el crecimiento del PIB, lentamente, se reinició. La ciencia tuvo su espacio en esa batalla.

En diciembre del 2014 se cerró un ciclo histórico cuando el presidente de los Estados Unidos reconoció que la política de aislamiento y agresión contra la Revolución Cubana había sido un fracaso.

En la trayectoria histórica de la Nación Cubana, la ciencia nunca fue un lujo: fue un combatiente. Como prescribió Martí “la razón, si quiere guiar, tienen que entrar en la caballería” (1)

Ahora se inicia un nuevo ciclo histórico cuyos rasgos determinantes hay que atisbar a tiempo. De nuevo deberá la ciencia ser un componente visible de nuestra estrategia Esta vez, un componente aun más protagónico. Veamos por qué.

Nuestro Siglo XXI

La salida del periodo especial no es un retorno a los 70s. Salimos a un mundo diferente, y no sólo por la desaparición del campo socialista. El paisaje económico mundial ha sido reconfigurado de manera irreversible por dos fuerzas: el desarrollo científico-técnico y la globalización. Ahora no podemos trazarnos, como proponía la CEPAL (2) e intentamos en los 60s, una industrialización dirigida a la demanda doméstica para la sustitución de importaciones. La tecnología hace hoy posibles enormes escalas de producción, que serían ineficientes si estuviesen dirigidas a mercados pequeños. Hay que “producir para el mundo”. Son las operaciones productivas de gran escala las que permiten subsumir los costos fijos, en equipamiento, desarrollo de productos y sistemas de calidad, consustanciales a la alta tecnología.

El éxito económico de las naciones, especialmente de las pequeñas, depende hoy más que nunca de su capacidad de insertarse en los flujos globales de productos, servicios y conocimientos.

¿Cómo haremos esto? No contamos con abundantes recursos naturales, especialmente energéticos, instrumento principal de inserción económica mundial de los países que los tienen. No tenemos grandes extensiones de tierra fértil para pensar en exportaciones de productos primarios del agro. El turismo funciona, y crece, pero no es suficiente, y, sin un desarrollo simultáneo de otros sectores que permitan encadenamientos productivos, su margen de rentabilidad sería limitado.

Sin una demanda doméstica grande que atraiga inversiones, y sin grandes recursos naturales, nuestra palanca de desarrollo no puede ser otra que la ciencia y la técnica: productos y servicios de alto valor agregado, novedosos y diferenciados, e inserción en la economía mundial a través de éstos.

Podemos hacerlo porque tenemos el capital humano, el desarrollo social y la institucionalidad socialista, que son los instrumentos para la tarea. El periodo especial ciertamente los erosionó, pero sus capacidades esenciales siguen ahí. El reto es saber utilizarlas bien y rápido.

La experiencia histórica del pueblo cubano en estos 50 años de Revolución ha sido excelente en la transformación de escasos recursos económicos en desarrollo social. Pero no hemos sido igualmente eficaces en el lazo reverso, es decir, en convertir el capital humano y el desarrollo social en capacidades ampliadas de producción material. Esa es la tarea ahora.

Ahí están los dos retos principales de la economía cubana: Cómo insertarnos en la economía mundial, aun careciendo de recursos naturales; y como convertir el capital humano y el desarrollo social construidos por la Revolución, en motor de desarrollo económico, no solo en consecuencia distal del crecimiento de la economía. La centralidad de la ciencia en estos retos es la tesis de este ensayo.

Hacia una cultura de pensamiento científico

Las grandes tareas de las sociedades humanas se acometen a partir de la cultura yla organización social. La cultura determina en cada momento el espacio de lo posible. La organización social conquista dicho espacio y lo utiliza en función de los objetivos de cada período, transformando en realidades las potencialidades que provienen de la cultura.

Pero la cultura es lo primero y en el tema que tratamos aquí, quiere decir cultura de pensamiento científico: la integración del pensamiento científico en nuestra capacidad de codificar simbólicamente las experiencias humanas y trasmitirlas socialmente a las futuras generaciones.

La ciencia en su dimensión cultural no son grandes laboratorios con equipos complicados y lenguaje sofisticado. La ciencia es esencialmente una manera de pensar. Es una práctica humana encaminada intencionalmente a producir conocimiento nuevo. Ante un problema concreto el científico lo descompone en sus partes, construye hipótesis de posibles explicaciones causales o intervenciones eficaces, deriva los datos que pueden aceptarlas o negarlas, busca los datos directamente o a través de instrumentos, los analiza y llega a conclusiones generalizables y predicciones que pueden ser comprobadas por personas diferentes; y repite una y otra vez el ciclo. Ese es el método científico de pensamiento, el cual es relativamente independiente de la complejidad de los instrumentos con los que se obtienen los datos. La capacidad de predicción es su sello distintivo y es a través de sus predicciones que las teorías científicas son sometidas a verificación y crítica.

De este método de pensamiento pueden (y deben) apropiarse todas las personas, y la profundidad con la que éste penetre en el tejido social es uno de los rasgos distintivos de una cultura nacional. La cultura es esencialmente la manera en que una sociedad aprehende la realidad, la interpreta, convierte en conductas y objetivos colectivos, transmitiéndolos a las generaciones futuras. Se hace con muchos instrumentos intelectuales de construcción de significados: las tradiciones, la educación, el arte, la historia. La ciencia es uno de ellos. Esto hay que destacarlo cada vez que hablemos de “cultura nacional”.

Vamos a necesitar una sociedad (no una u otra institución especializada, sino toda una sociedad) capaz de armarse con una cultura científica y utilizarla en las decisiones cotidianas, estudiar el mundo, razonar con datos, diseñar alternativas con hipótesis comprobables, evaluar el impacto de las decisiones, rechazar la improvisación, la decisión caprichosa, la pseudociencia, la imitación sin crítica y la superficialidad.

Mucho hemos avanzado por este camino en los 55 años transcurridos desde que Fidel dijo en 1960 que “el futuro de nuestra Patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento”. Nos falta por hacer. Nuestro sistema educacional y medios de comunicación masiva, ambos de amplia cobertura en función de los objetivos de la sociedad, tienen que asumir esta tarea y diseñar sus estrategias.

Advertencia: los límites de la ciencia

A esta altura del razonamiento debemos introducir una nota de humildad. La ciencia no es la única actividad inteligente del hombre.

Aun al interior de la propia practica científica, el método nos sirve para evaluar las ideas, pero no para generarlas. La selección del sector de la realidad que se investiga, la adhesión o cuestionamiento de los paradigmas dominantes en cada momento, y el surgimiento primario de las ideas que luego se verifican mediante el método científico son actos de creatividad que tienen muchos determinantes culturales.

El método científico presupone la descomposición en sus partes del problema que se estudia y su descripción mediante un conjunto pequeño de variables protagónicas y medibles. Este “reduccionismo” no funciona para todo, hay complejas realidades que no se dejan “reducir” a mediciones tratables con el método científico. Entonces, viene en nuestra ayuda la intuición, que es otra manera de transitar desde los datos sensibles hacia las conclusiones generalizables, pero sin que sea posible estructurar el proceso por el que se llega a tales conclusiones.

Martí lo explicó, como siempre, mejor que nadie cuando expresó que: “Toda ciencia empieza en la imaginación y no hay sabio sin el arte de imaginar, que es el de adivinar y componer”. “La imaginación es como una iluminadora, que va delante del juicio, avivándole, para que vea lo que investiga”(1).

El método científico no funciona para todo, pero ahí donde funciona es muy poderoso como proceso estructurado y eficiente de producción de conocimiento nuevo. Más aun, las tecnologías actuales de la información y las comunicaciones están posibilitando capturar y procesar simultáneamente cantidades de datos que eran impensables hace apenas 20 años. Ello hará posible abordar con el método científico problemas que antes eran solamente tratables de una manera intuitiva.

En las ciencias médicas por ejemplo, ya no necesitamos confiar solo en “el olfato clínico” de un médico experto, sino que podemos basar decisiones en “datos duros”, objetivos y verificables, provenientes de ensayos clínicos con una metodología científica rigurosa. La entrada masiva del método científico en la práctica médica es un fenómeno reciente. También esta sucediendo en las ciencias sociales, comenzando por la economía. Entre las ciencias naturales y las ciencias sociales no hay una dicotomía. Lo que hay es un gradiente (cambiante) en la estructuración del proceso de construcción del conocimiento.

La ciencia en el sector empresarial

Todo aquello que una cultura de pensamiento científico nos permite hacer, se hace a través de formas concretas de organización.

Estas están en dos terrenos: en el sector empresarial y en el sector presupuestado. En ambos la sociedad invierte sus recursos. Se diferencian en la inmediatez de la recuperación de los recursos invertidos. De la empresa se espera que los recursos invertidos se recuperen directamente por la propia empresa, en forma de dividendos dentro del ciclo económico. De las organizaciones presupuestadas (educación, salud, etc) que el esfuerzo invertido retribuya a largo plazo, a través de toda la sociedad.

La ciencia, como actividad institucionalizada para la producción de conocimiento, surgió en el mundo dentro del sector presupuestado, en universidades, academias y centros científicos. En el Siglo XX, en las economías más desarrolladas ocurrió un proceso gradual de transferencia del financiamiento y la implementación de la ciencia desde el sector presupuestado hacia el empresarial. Comenzó con la creación de laboratorios en las grandes empresas en los 50s, continuó con el despliegue de relaciones contractuales entre Universidades y Empresas en los 80s, y luego con el surgimiento de empresas que tienen la investigación y el desarrollo de nuevos productos como su contenido principal, las llamadas “empresas de alta tecnología”. Así se llegó a la situación actual en la que el financiamiento empresarial de la ciencia alcanza más del 60% en varios países.

En Cuba el impulso revolucionario a la actividad científica partió también del sector presupuestado, las Universidades, la Academia de Ciencias, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, los Institutos de los ministerios de Salud Pública y de la Agricultura y otros. No teníamos un sector empresarial en condiciones de ser financiador y protagonista del desarrollo científico.

La primera experiencia grande de una actividad científica integrada con la producción y las exportaciones ocurrió en los 80s en el sector de la Biotecnología. Los medicamentos y productos de la biotecnología son ya el segundo renglón de exportación material en nuestra economía, por encima del azúcar, el ron, el tabaco, la pesca, los cítricos, y otros que fueron hace 30 años nuestros renglones exportables principales.

Ahora es el momento de construir sobre esa experiencia, extraer enseñanzas de sus aciertos, errores, y comenzar a desplazar paulatinamente la ciencia hacia el sector empresarial, en otras ramas de la economía.

Esto significa en el orden práctico:

- Entender que la tarea no es solo aumentar el volumen de la actividad científica, sino esencialmente reforzar las conexiones de la ciencia con la economía

- Entender que el actor principal del desarrollo científico en el sector empresarial es la empresa estatal socialista.

- Crear un contexto de regulaciones económicas que incentive la absorción de ciencia por todas las empresas

- Crear una definición propia y un contexto de regulaciones económicas específicas para las empresas de alta tecnología, orientadas a la exportación

- Incrementar la dinámica de surgimiento de empresas estatales nuevas

Los Lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido (3) establecen que la empresa estatal socialista es la forma principal de la economía. No es una frase derivada de un dogma: es la comprensión del sentido de la Historia (incluida la historia económica) y de la visión clara de dónde está el pasado y dónde el futuro.

La empresa estatal concretiza una forma superior de cultura, porque contiene un concepto superior de la distribución del producto del trabajo. En la empresa privada la contribución a la sociedad se limita a los impuestos (y aun estos son presionados hacia abajo por la ideología neoliberal). El resto de la ganancia regresa a las manos de los dueños privados, es decir “se distribuye” en un espacio mínimo de la sociedad. En la empresa estatal, además de los impuestos, también las ganancias pertenecen a la sociedad en su conjunto, se distribuyen entre todos.

Si el desarrollo se entiende no solo como el crecimiento de la producción material, sino esencialmente como el avance hacia la justicia social, entonces desarrollo y propiedad colectiva están vinculados. Ese es el argumento de la justicia. Además está el argumento de la eficacia. Mientras más fuerte es el nexo entre ciencia y economía, entre productividad y creatividad de los trabajadores, menos eficiente es la empresa privada presionada por la ganancia a corto plazo, limitada por la competencia en sus posibilidades de cooperación y rehén de la demanda solvente del mercado.

Reforzar la conexión de la ciencia con la economía transita por la construcción en las empresas de “capacidad de absorción” para la ciencia y la tecnología. Desarrollo científico no es solo capacidad de generar conocimiento: es la capacidad de utilizarlo. Esta hay que construirla intencionalmente en todas nuestras empresas mediante la preparación de los cuadros, la estructuración de relaciones entre empresas, universidades y centros científicos, las regulaciones que le den a las empresas capacidad e incentivos para la inversión a mediano plazo, y el reforzamiento de la conexión directa de las empresas con los mercados que demandan productos novedosos.

La absorción de conocimiento, y la innovación sobre el conocimiento absorbido serán cada vez más importantes para todas las empresas, aunque en grados diferentes. Hay un tipo de empresa donde la conexión de la ciencia con la producción es la actividad fundamental. Estas son las llamadas “Empresas de Alta Tecnología”, claramente visibles en los sectores de la electrónica, la informática, el software, las telecomunicaciones, la biotecnología (médica o agropecuaria), los nuevos materiales (incluyendo las nanotecnologías), las energías renovables.

Estas empresas hay que identificarlas, y no por la vanidad del nombre, sino por la razón práctica de que necesitan de regulaciones diferentes, que les permita subsistir, crecer, y “halar” al resto hacia la economía del conocimiento.

Partimos hoy en nuestra economía de un sector manufacturero pequeño, de tecnología baja o media, limitada productividad del trabajo, y poco exportador.

Para la mayor parte de la economía, el marco regulatorio que diseñemos debe estimular el aumento de la producción, la productividad y la reducción de costos limitando el crecimiento de los costos fijos y de las plantillas, y propender a una planificación más rigurosa de las operaciones económicas y las inversiones. Pero tenemos sectores en los que la productividad ya es elevada hay que incentivar allí más el crecimiento que la reducción de costos; la limitante principal del crecimiento no es la capacidad de producción sino la capacidad de penetración de mercados con productos nuevos; la orientación exportadora y el carácter innovador de los productos que limitan la precisión de la planificación y demandan inversiones de riesgo que preceden a la maduración del mercado. Necesitamos regulaciones diferenciadas para uno u otro contexto. Aún no las tenemos.

Las que diseñemos deberán capturar los efectos de dos realidades objetivas: La 1ra:la conexión directa de la ciencia con la producción tiene un gran componente de exploración con resultados poco predecibles, y ello suele ocurrir mejor en empresas nuevas, desprovistas de las rigideces y tradiciones de culturas empresariales establecidas. La experiencia cubana de la biotecnología y la experiencia norteamericana de la informática fueron así (4).

Algunas de estas empresas progresan y se consolidan, otras no realizan sus predicciones y desaparecen. A escala social, es un proceso de aprendizaje por selección adaptativa, que genera diversidad de empresas y selecciona aquellas adaptadas a las oportunidades del entorno. La incertidumbre intrínseca de lo nuevo no admite un proceso “instructivo” en el que podemos predecir y normar de forma determinista aquello que va a funcionar.

Esta realidad implica en el orden práctico regulaciones que faciliten la creación dinámica de nuevas empresas (estatales), y la liquidación con igual dinamismo, de las que no logren consolidarse. Es otra cultura de la dirección empresarial.

La 2da realidad es que siendo nuestra demanda doméstica muy pequeña y los encadenamientos productivos nacionales insuficientes, el éxito empresarial pasa por su capacidad de inserción en los flujos globales de bienes, servicios y conocimientos. Esto vale también para empresas pequeñas. No debemos confundir tamaño con propiedad. Deben surgir empresas estatales pequeñas y exportadoras. No tenemos el mejor contexto regulatorio para esto.

Muchas ideas enraizadas en nuestra cultura sobre la economía son hijas o nietas de un pensamiento determinista y mecánico, que se adapta mal a los procesos probabilísticos y a la incertidumbre, que no proviene como muchos suponen de las relaciones con la URSS, sino que desciende del racionalismo cartesiano del Siglo XVIII y de la física newtoniana.

La ciencia en el sector presupuestado

La tarea de desplegar actividad científica en las empresas no debería llevarnos a pensar que toda la ciencia debe ser empresarial. Hay que cosechar nuestra cultura científica en las empresas, pero también hay que seguir sembrando, y esto se hace en el sector presupuestado.

Las innovaciones radicales (no las mejoras incrementales) son un área de fallo de mercado. La economía del conocimiento depende de la inversión previa en “ciencia habilitante”, cuya relevancia económica solamente se descubre en retrospectiva. Internet, el láser, el mapeo genético y muchos otros hitos tecnológicos no surgieron en empresas; llegaron a ellas después. La ciencia en el sector empresarial consume capital intelectual, no lo genera.

La capacidad social de utilizar la ciencia como palanca de desarrollo se garantiza en la institucionalidad científica del sector presupuestado: universidades, institutos académicos, actividad científica en el sector salud , las ciencias sociales ,y otros. Así se garantiza, no solamente la capacidad de captura y trasmisión del conocimiento, sino la más importante capacidad de captura y trasmisión del proceso por el cual el conocimiento se crea, es decir, la cultura de pensamiento científico. Esto se siembra con la práctica de la investigación científica en las instituciones educacionales, que son el principal multiplicador de cultura, valores y capacidades que tiene la sociedad.

Las instituciones científicas del sector presupuestado tienen tres conexiones principales con el sector empresarial. La 1raobvia: son la fuente de personas calificadas, con las herramientas intelectuales adecuadas. La 2da es que son la retaguardia científica de los sectores de punta, llevando el tipo de ciencia exploratoria que no se hace en el sector empresarial. La 3ramenos evidente, pero muy importante es queson la fuente de empresas de alta tecnología. Estas se incuban dentro del sector presupuestado hasta que están maduras para una vida empresarial propia. Varias de las instituciones que son hoy empresas de BIOCUBAFARMA surgieron de colectivos científicos que maduraron dentro de instituciones académicas. Ahora es el momento de capturar las regularidades de esa transformación y convertirlas en acciones multiplicadoras; sin perder en el camino las especificidades de la ciencia presupuestada (exploratoria, probabilística, orientada al largo plazo, trasmisible a las nuevas generaciones), que la distinguen de la ciencia empresarial (focalizada, determinista, orientada al corto plazo). Necesitamos ambas, precisamente para que puedan potenciarse. Ambas tienen que crecer, y ese crecimiento hay que medirlo.

Los procesos de producción de ciencia en el sector presupuestado no tienen la conducción y los indicadores de impacto económico propios del sector empresarial, pero ello no significa que no tengan ninguno. Una de las tareas más apremiantes del momento es precisamente la elaboración de nuestro cuadro de indicadores del desarrollo científico en el sector presupuestado, y la inserción de estos en el sistema con el que se conduce la sociedad cubana. Ello incluye la información a toda la sociedad y la participación de todos en el debate y la crítica del desarrollo científico, no a través de “anécdotas” en los medios de comunicación, sino mediante datos duros que capturen esta parte de la realidad. Nuestro pueblo tiene la madurez suficiente para interpretarlos, y el derecho a hacerlo.

Conexiones con el mundo y soberanía nacional

¿Cómo se define una nación? ¿Cómo se define la nuestra? ¿Somos “una etnia”? Obviamente no; aquí hay de todo y bien mezclado. ¿Nos une una religión? Tampoco; muchas se combinan en la espiritualidad del cubano. ¿Un espacio económico autosuficiente? Menos aún; nuestra economía es cada vez más abierta. Y sin embargo “somos”: compartimos una visión del mundo y un proyecto ético de convivencia humana. Álgidos cruces y enfrentamientos entre poderosas naciones que han ocurrido alrededor de nuestra pequeña isla no han diluido, sino más bien fortalecido, el protagonismo y la originalidad de “lo cubano”. El tema es complejo y multifacético. Veamos solo una faceta dada por el nexo con el tema de “ciencia y desarrollo” y para ello partamos de la brillante intuición de José Martí: “Cada cual se ha de poner, en la obra del mundo, a lo que tiene más cerca, no porque lo suyo sea, por ser suyo, superior a lo ajeno, y más fino o virtuoso, sino porque el influjo del hombre se ejerce mejor y más naturalmente en aquello que conoce y donde le viene inmediata pena o gusto; y ese repartimiento de la labor humana, y no mas, es el verdadero e inexpugnable concepto de Patria”(1)

Martí formula un concepto de “Patria” no basado en el aislamiento sino en las conexiones con el mundo, en la capacidad de conquistar un espacio en el “repartimiento de la labor humana”, que parte del conocimiento de sus propias realidades. Es armados de ese concepto que debemos vivir en el Siglo XXI, el de la economía globalizada, las cadenas productivas trasnacionales, los bloques económicos regionales, los flujos migratorios mundiales, Internet y las comunicaciones instantáneas.

La ciencia y la originalidad con la que, a partir de nuestra cultura, construyamos las conexiones de la ciencia con el desarrollo socio-económico será una de las armas con las que debemos defender en los nuevos tiempos la existencia de la nación cubana en base a nuestra capacidad de continuar fundiendo influencias diversas en nuestro crisol, y sembrando mensajes en el mundo.

Un componente importante de ese desafío estará en nuestras relaciones con los Estados Unidos, nación que en el campo de la ciencia ha sido hegemónica a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está hoy el 35% del gasto mundial en I+D, el 20% de los científicos del mundo, el 27% de las publicaciones científicas y el 41% de las patentes. Ese potencial científico ha sido instrumental en el reforzamiento de su hegemonismo (5). La historia del rol de la ciencia y los científicos en la integración de Europa occidental al sistema norteamericano en la postguerra y en la geopolítica de la guerra fría es una referencia que necesitamos estudiar.

La posibilidad de una normalización de las relaciones con los Estados Unidos, creada a partir del reconocimiento del fracaso de la política de hostilidad y aislamiento contra Cuba, crea oportunidades para ambos países siempre que sepamos colaborar y convivir “con nuestras diferencias”, pues ambas culturas nacionales y proyectos de sociedad siempre fueron y seguirán siendo diferentes.

La visión cosmopolita del mundo que la cultura nos permite no puede llevarnos a la ingenuidad de desconocer que aún vivimos en un mundo de intereses y actitudes depredadoras de los ricos sobre los pobres. Todo lo que hagamos por la imprescindible conexión de Cuba con los procesos económicos, tecnológicos y científicos globales hay que hacerlo con el propósito de contribuir con nuestros mensajes y acciones a cerrar las brechas de desigualdades nacionales y sociales. Para eso necesitamos la soberanía nacional.

La encrucijada de los cubanos

La Revolución Cubana marcó un hito en la historia, no solo de los cubanos, sino de América Latina y del llamado “Tercer Mundo”. Diversos procesos políticos se declaran inspirados en su ejemplo, que demostró que es posible conquistar soberanía, equidad social y desarrollo humano, y resistir a la inevitable hostilidad de los ricos ante todo intento emancipador de los pobres. Rompió los límites de lo posible.

No se puede separar ningún intento de análisis de la realidad cubana de hoy, de la coyuntura histórica en que el pueblo tomo en sus manos el poder político. Era la época de mayor consolidación del experimento socialista en la URSS (simbolizado por el hombre en el cosmos, en 1961), la época de la guerra fría, de la descolonización de África, del ascenso de Tercer Mundo a una posición central en la política mundial, y una época de dictaduras en América Latina.

La Revolución Cubana asumió su rol histórico con impactos indelebles en América Latina y África. Pero ahora tenemos nuevas tareas, que quedarán en manos de las nuevas generaciones de cubanos.

El núcleo central de las tareas actuales está en los nexos entre desarrollo humano y desarrollo económico.

Las justas y exitosas estrategias de construir desarrollo humano a partir de la redistribución de la riqueza expropiada a la burguesía en la década de los 60, y luego a partir de la gestión de las relaciones económicas con el bloque socialista europeo, cumplieron su ciclo histórico y hoy están agotadas. Lo único viable hoy es ser capaces de armar un círculo virtuoso para la construcción de desarrollo económico a partir del desarrollo humano, y viceversa. La Revolución Cubana debe otra vez demostrar que puede ser original y romper los límites de lo posible.

La preservación de los valores del socialismo no puede ser solamente un imperativo moral ante el cual hay que sacrificar la eficiencia económica: hay que encontrar la manera de que esos valores se conviertan ellos mismos en palanca de eficiencia económica.

América Latina hoy vive un despliegue de movimientos populares y gobiernos de izquierda, los cuales se identifican, con diversas especificidades, con la idea del Socialismo del Siglo XXI. La batalla principal, para todos, se dará en el campo de la economía, ante el reto de poner en primer plano el desarrollo humano y la equidad; y lograr al mismo tiempo un desarrollo acelerado de la producción material sin sacrificar la cultura y el medio ambiente. Y esto hay que hacerlo en el contexto de una economía mundial interdependiente que, después de disipada la ilusión socialdemócrata de la postguerra, ha retomado el camino de la expansión sin límites de las desigualdades.

En esa batalla los cubanos tenemos desafíos y oportunidades muy especiales, y mucho que decir. Esas especificidades, que derivan de nuestra trayectoria histórica, nos asignan tareas diferentes a las que pueden emprender otros procesos revolucionarios. En Cuba estamos emprendiendo esta etapa revolucionaria (pues también tiene que serlo):

- Buscando el balance adecuado entre gestión estatal y no-estatal, a partir de un predominio ya consolidado del sector estatal. Otros países tienen que recorrer el camino inverso.

- Sin una burguesía interna que obstaculice el proceso y reclame poder político.

- Con un consenso social mayoritario, construido por la generación histórica de la Revolución

- Con una riqueza de capital humano, fruto de medio siglo de construcción socialista.

Podemos hacer cosas que otros no pueden; y ello amplia nuestro espacio de posibilidades.

Ese es nuestro contexto y en él tenemos que diseñar y escoger estrategias. Es nuestra encrucijada. Al escoger los caminos, a través de los muy diversos problemas concretos y decisiones posibles que surgen cada día, se expresan tres “ecuaciones sociales” subyacentes:

- ¿Cuál es el balance adecuado entre eficiencia económica e igualdad social?

- ¿Cuál es el balance adecuado entre centralización y flexibilidad adaptativa?

- ¿Cuál es el balance adecuado entre gradualidad y urgencias?

Los cubanos nos situamos con nuestras actitudes ante cada problema concreto, en uno u otro extremo de estas polarizaciones, o en el elusivo justo medio. El camino que tomemos en estas encrucijadas dibujará nuestro futuro.

Esquemas de gestión no-estatal, cooperativas, trabajo por cuenta propia, apertura a las remesas, pago por resultados en las empresas estatales, y otras, son medidas necesarias que apuntan al incremento de la productividad del trabajo; pero amplían las desigualdades en los ingresos. El nivel de equidad social en Cuba todavía es superior al que obtienen otros procesos sociales, incluso procesos sociales revolucionarios. Pero finalmente ¿Habrá que escoger entre eficiencia con desigualdades o justicia social con carencias materiales?

¿Habrá que escoger entre la planificación rígida que sacrifica la creatividad en aras del ahorro a corto plazo, y la descentralización amplia de la gestión permite explorar alternativas de crecimiento pero que a su vez abre espacios para el despilfarro y la corrupción?

La buena noticia es que esas dicotomías pueden ser superadas. Son falsas disyuntivas, pues el balance está mediado por la cultura; en su más amplio sentido, ético, jurídico y técnico.

Someternos a la tiranía de esas disyuntivas sería consecuencia de una visión escéptica de la cultura.

Europa y Norteamérica construyeron prosperidad material utilizando y generando enormes desigualdades sociales, dentro y entre países. Los que emprendemos en el Siglo XXI el camino del desarrollo económico no tenemos esa opción. Tampoco la queremos. Podemos construir prosperidad material a partir de la justicia social y la cultura. El problema económico que a diario discutimos es esencialmente un desafío cultural para los cubanos.

Es la cultura la que nos permite crecer en motivación por el trabajo y productividad sin necesidad de basarla solo en incentivos económicos generadores de desigualdades, y la que nos permite ampliar el espacio de la gestión descentralizada y la inserción en la economía mundial, logrando al mismo tiempo que esas atribuciones sean utilizadas siempre en función de nobles fines sociales.

El problema no es nuevo. Veamos este texto: “La parte menos importante de la cuestión es que hagamos inofensivos a los explotadores y los despojemos. Esto es preciso hacerlo…La segunda parte del triunfo es saber realizar en la práctica todo lo que hay que hacer en la cuestión económica…Hemos obtenido del pueblo una prórroga y el crédito gracias a nuestra política justa, pero no están indicados los plazos en ella…O salimos vencedores de esta prueba de emulación con el capital privado, o será un fracaso completo.”

No fue escrito hoy: son fragmentos de un informe presentado por Lenin al XI Congreso del Partido Comunista de Rusia en 1922. Muestra que la economía está siempre en el centro de la batalla de los revolucionarios una vez alcanzado el poder político. Nos enseña que los revolucionarios siempre han tenido plazos para lograr el éxito.

Finalmente es la cultura: ética, jurídica y técnica, la que determina “la velocidad de avance”. Los balances óptimos y posibles entre eficiencia y equidad, entre centralización y flexibilidad, entre gradualidad y urgencia, están determinados también por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. En las zonas de nuestra economía donde han ido germinando organizaciones productivas directamente conectadas con la ciencia y la técnica, y con la demanda externa de productos y servicios de alta tecnología, tenemos un espacio para experimentar opciones concretas de motivación y productividad sin grandes desigualdades, autonomía de gestión empresarial sin descontrol ni corrupción, evolución acelerada sin prisas irresponsables. Hay que intentarlo. Los éxitos que logremos, y las enseñanzas de los errores, se irán transmitiendo por múltiples vías al resto del tejido empresarial cubano; y contribuirán a darle fisonomía al “país posible” que queremos construir.

¿En qué medida lo podremos hacer? El espacio de lo posible dependerá de la cultura y los valores construidos durante décadas por la experiencia histórica del Pueblo Cubano. Los tenemos en cantidad suficiente para seguir avanzando y sembrando nuestros mensajes en el mundo.

NOTAS

- J. Martí: Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana 1991

- R. Bielschowsky: “Evolución de las ideas de la CEPAL”. Revista de la CEPAL, numero extraordinario,1998. http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/19373/bielchow.htm

- Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana 2011.

- A. Lage: “La Economía del Conocimiento y el Socialismo: Reflexiones a partir de la experiencia de la biotecnología cubana”. Revista Cuba Socialista Nº30, La Habana 2004

- J. Krige: American Hegemony and the Postwar Reconstruction of Science in Europe. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2006

- V.I. Lenin: “Informe Político del Comité Central del PC(b) de Rusia, presentado al XI Congreso del Partido”, marzo 1922

Cuba Socialista Revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Cuba Socialista Revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba