Por: Dra. C. Mirtha Arely del Rio Hernández

El fenómeno de la participación ciudadana en los asuntos del Estado se relaciona estrechamente con la democracia y la gobernabilidad de los sistemas políticos, en tanto se condicionan mutuamente: un régimen democrático supone la existencia de mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio del poder y en los asuntos públicos, mientras que, la participación solo encuentra viabilidad y garantías en un régimen democrático; por otra parte, la gobernabilidad democrática de los sistemas políticos se sustenta —al decir de Daniel Filmus— en tres pivotes esenciales: eficiencia, legitimidad y participación[1]. Esta última —desde una concepción emancipadora del ser humano— debe ser definida como “involucramiento activo y consciente de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas”, teniendo en cuenta que la toma de decisiones es la manifestación esencial del ejercicio del poder político.

Este enfoque sobre la gobernabilidad que incorpora la participación como una de sus columnas —contrario al enfoque que le fue dado en sus orígenes por la Comisión Trilateral— es el que se ha asumido por los diferentes investigadores que en nuestro país vienen tratando el tema desde los años noventa.

En la última década, en América Latina algunas corrientes teóricas y movimientos sociales de carácter popular han apostado por mayores niveles de participación ciudadana; sin embargo, sus propósitos han tenido que enfrentar fuertes obstáculos y han sido poco viables frente a la resistencia que ofrece la derecha, que subsiste con fuerza y puja por retomar el poder y restituir un modelo democrático que privilegia la participación electoral sobre la participación social, económica, cultural, etc., minimizando la intervención real del ciudadano en la toma de decisiones públicas.

En cualquier análisis sobre participación son muchas las interrogantes que pudieran formularse tanto desde la teoría como desde la práctica: ¿Qué es participar? ¿Participar es un derecho o una obligación? ¿Qué factores inciden en los niveles de participación? ¿Qué condiciones favorecen y limitan su ejercicio? ¿Cuáles son sus formas de expresión? ¿Es un medio o un fin en sí misma? ¿Es necesaria la participación? ¿Qué ventajas ofrece para el desarrollo de la sociedad?

Cualquiera de estas preguntas suele ser respondida de diferentes maneras, según la posición ideológica que se tenga.

En el Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana celebrado en abril de 2003, Marta Harnecker decía: “Se habla de participación cuando la gente: asiste a reuniones; sale a la calle a manifestarse a favor o en contra de algo; vota en los procesos electorales; ejecuta determinadas tareas (…); hace sentir su voz en una reunión”.

Y añadía: “Todas estas son, sin duda, formas de participación, pero, a mi entender, la principal forma es la participación en la toma de decisiones y en el control de la ejecución y mantenimiento en el tiempo de las medidas adoptadas.”

Luego enunciaba algunas ideas que me perecen importantes en nuestra visión sobre participación. Señala: “No hay democracia sin ámbitos adecuados para la participación y toma de decisiones; si no se toma en cuenta la cultura participativa del pueblo; si los dirigentes no están dispuestos a tomar en cuenta las opiniones de la gente; sin autonomía de la sociedad civil; sin información ni transparencia administrativa; si la población no tiene capacidad de elegir a quienes la representan; sin politización (referida a la cultura política de los ciudadanos); sin control de la gestión gubernamental, por la población organizada.”

Y añadía: “los problemas más sentidos de la población son el punto de partida de la participación democrática”.[2]

Esta, sin dudas, es una visión que insiste en la democracia como participación activa y protagónica del pueblo. Sin embargo, cualquier estudioso sobre el tema se percata de que no es esa la visión que prevalece en el mundo actual.

Participación es una categoría que junto a democracia y más recientemente a gobernabilidad ha tenido un amplísimo tratamiento desde las ciencias sociales, sobre todo desde la sociología y las ciencias políticas. Sin embargo, con frecuencia ha sido objeto de múltiples manipulaciones —en estrecha relación con los intereses clasistas que le han servido de base— con el propósito de perpetuar los sistemas de opresión social predominantes en el mundo.

Es así que, desde uno de los modelos de la democracia liberal descrito y calificado por Macpherson[3] como el que impera en la mayoría de los Estados modernos de habla inglesa y de Europa occidental: el modelo de la democracia como equilibrio, la democracia es vista como competencia entre las élites por el poder, que produce un equilibrio sin mucha participación popular. Los rasgos principales de la participación y de la democracia en general en este modelo son:

- la elección directa o indirecta de los gobiernos y las asambleas legislativas en elecciones periódicas con sufragio universal e igual;

- la posibilidad de los electores de optar por diferentes partidos políticos;

- la existencia de libertades como las de palabra, prensa y asociación;

- la igualdad formal ante la ley;

- la tripartición de poderes; y

- la consagración del Estado representativo.

En este modelo, la democracia no es más que un mecanismo para elegir y autorizar gobiernos y supone la competencia entre dos o más grupos de políticos, organizados en partidos en busca del mayor número de votos que les darán el derecho a gobernar hasta las próximas elecciones. La función de los ciudadanos y su participación se limita a escoger entre grupos de políticos, periódicamente, en el momento de las elecciones.

Sobre estas mismas ideas se desarrolló en occidente el llamado minimalismo democrático que parte de la premisa de que las elecciones “libres” y “competitivas” constituyen el elemento central de la representación democrática. En esta visión, el éxito de determinado proceso de democratización se agota en la consolidación de un régimen que asegure elecciones libres, competitivas y regulares y un grado aceptable de libertades públicas.[4]

El modelo de la democracia como equilibrio está muy relacionado con la escuela elitista de la democracia de origen norteamericano surgida alrededor de 1950, cuyos partidarios afirman que la democracia moderna funciona con relativamente bajos niveles de participación, lo que permite mayor autonomía a las élites, siendo esto conveniente para el mantenimiento de las libertades políticas. Consideran que altos niveles de participación podrían tener un efecto desestabilizador sobre el sistema político. De esta manera la teoría elitista también reduce la democracia a un método para la selección de élites.[5]

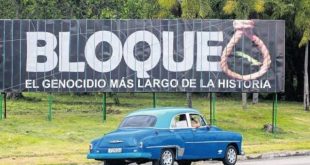

Siguiendo esta misma concepción, no es de extrañar que cuando se reunieron representantes de las élites dominantes del mundo desarrollado en la llamada “Comisión Trilateral” en la década del setenta del siglo pasado, con el objetivo de buscar alternativas de dominación frente a la crisis del Estado de Bienestar en Europa, mostraran como principal causa de la crisis “el exceso de democracia”. Para los redactores del Informe final sobre Gobernabilidad, producido en esa reunión, el origen de la crisis estaba en una “sobrecarga” de las demandas sociales debido al exceso de mecanismos a disposición de los ciudadanos para plantear demandas, produciéndose un desbalance entre la cantidad de demandas y la capacidad del Estado para darles respuesta. Es allí donde se lanza el término “gobernabilidad” y se propone el desmontaje de tal Estado de Bienestar y la introducción de políticas neoliberales.

Esta posición, marcadamente antidemocrática y contraria a la participación, fue rechazada por determinados sectores dentro del propio sistema capitalista, que abogaban por una sociedad más participativa y menos elitista, dando lugar a otro de los modelos de la democracia liberal descritos por Macpherson: la democracia participativa.

Sus partidarios abogaban por nuevos mecanismos y espacios para la participación en la toma de decisiones, tales como consejos de pueblo, de barrio, de trabajadores, consejos regionales y nacionales comunicados por sistemas televisivos, así como espacios para exigir la rendición de cuentas a los representantes. Sin embargo, muchas de las contradicciones inherentes al capitalismo, principalmente la existente entre producción social y apropiación privada que genera una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, hacen inviable esta propuesta, por lo que la democracia participativa no ha logrado consolidarse ni avanzar más allá de lo local.

Un modelo alternativo, socialista, en que la participación del pueblo en todas las esferas de la vida social se convierta en un requisito esencial para las transformaciones sociales, políticas y económicas, y se erija como un elemento fundamental para el logro de la legitimidad y el consenso alrededor del proyecto político, resulta necesario.

En Cuba se han ido creando numerosos mecanismos institucionales y jurídicos para canalizar la participación del pueblo en los asuntos del Estado, los cuales se consolidaron a partir de la conformación del Sistema de Órganos del Poder Popular y su regulación en la Constitución de 1976 y otras disposiciones normativas.

Esos mecanismos se han ido perfeccionando paulatinamente durante las últimas décadas —a través de la reforma constitucional de 1992, la creación de los consejos populares en el 2000, etc— sin embargo, en los momentos actuales esto debe ser una prioridad de cara al proceso de actualización del modelo socialista de desarrollo económico, social —y también político— aprobado desde el VI congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). Esto nos lleva a afirmar que también es una prioridad la realización de investigaciones científicas de carácter multidisciplinario sobre el tema de la participación en nuestro medio y la posterior utilización de los resultados científicos.

No es hasta décadas recientes que el tema de la participación se comenzó a abordar con cierta profundidad en el plano teórico y conceptual en nuestro país. Concretamente es a partir de finales de los ochenta y principios de los noventa en que comienzan a realizarse investigaciones científicas sobre participación popular en Cuba, en unos casos estudios específicos sobre participación; y en otros casos formando parte de estudios más amplios sobre municipalidad, órganos del poder popular, gobernabilidad, o desde el ámbito de la cultura, de los estudios sobre juventud, etc., con predominio de los enfoques filosóficos y sociológicos. Entre esos estudios destacan los realizados por investigadores del Centro de Estudios de América (CEA); del Centro de Investigaciones psicológicas y sociológicas (CIPS); del Instituto de Filosofía; del Instituto de Investigación Cultural “Juan Marinello”; de las Universidades de la Habana, Camagüey y Oriente; del Centro de Estudios Comunitarios (CEC) de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas; entre otros..

Esta preocupación y ocupación de las ciencias sociales por el tema de la participación obedeció a la necesidad de hallar nuestros propios referentes teóricos respecto a la democracia, la participación y la gobernabilidad en medio de la mayor crisis económica de la Cuba posrevolucionaria ocurrida a partir del derrumbe del campo socialista. Unido a ello se produce en el plano ideológico a nivel internacional una crisis del paradigma socialista y un debilitamiento del pensamiento político de izquierda, con el consecuente descrédito de la opción socialista como alternativa al capitalismo, impulsado por la derecha a nivel mundial. Se trata de un momento histórico en el que Cuba no encuentra en el mundo paradigmas de democracia coherentes con las expectativas de su proyecto social y en el que la mayor producción teórica sobre estos temas no proviene de un pensamiento progresista.

En el plano de la práctica social, la necesidad de perfeccionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en esos años estuvo condicionada no solo por insuficiencias de carácter interno que caracterizaron los periodos anteriores y aún subsisten en algunos aspectos, sino además por las nuevas condiciones generadas a partir de la crisis económica y la implementación de diversas medidas para salir de ella, que incrementaron las inequidades e hicieron surgir otras nuevas, y generaron una mayor diversidad de intereses individuales, grupales, sociales, que dificultaron la representación de esos intereses a partir de los esquemas y mecanismos participativos existentes, propios de una sociedad mucho más homogénea. Estudios realizados en el Instituto de Filosofía en esa etapa sobre el sistema político cubano, ya daban cuenta de la incapacidad de algunas de las instituciones del sistema político para convertir en voluntad política los intereses de grupos o sectores de la población por ellas representados.

Estas y otras circunstancias más recientes condicionan la necesidad de rediseñar el proyecto socialista alternativo al capitalismo desde la teoría y la práctica social, proceso del cual forma parte la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, aprobado en el VII congreso del PCC.

Pero ¿Qué valor conceder a la participación en todo este proceso de transformación de la sociedad cubana actual? ¿Por qué la participación es una necesidad? ¿Cuál es la participación que necesitamos?

El involucramiento activo de la población en toda su diversidad no solo produce legitimación e implicación de las personas con las políticas que se desarrollan, sino además, incorpora a la toma de decisiones un saber popular a considerar para la eficacia de su implementación; incorpora habilidades para la ejecución de tareas yen la búsqueda de alternativas; e incorpora además capacidad innovadora para afrontar retos en el proceso transformador de la sociedad.

La participación de cada sector social (intelectuales, artistas, mujeres, etc.) es buena, necesaria e importante no solo, ni principalmente, hacia el interior de tales sectores, sino para toda la sociedad por sus efectos integradores, por su potencialidad para generar simetría social, compromiso y sentido de pertenencia y por lo que se puede aportar desde los conocimientos propios de cada uno de dichos sectores sociales.

Por tanto la participación no es meramente fin o meta a alcanzar —salvo que esta sea un derecho aún no conquistado— es un requerimiento de sobrevivencia de proyectos sociales que escapan a la lógica de la dominación opresora. Tal supervivencia debe fundarse en un consenso que no se sustente en el clientelismo, sino en la convicción de defender un proyecto del cual se forma parte como sujeto activo.

En un momento histórico de reformulación del proyecto socialista cubano, no se puede enfocar la participación del pueblo como un mero fin; ni solamente como un derecho que hay que garantizar; ni como parte de un discurso que solo pretenda mostrar la democraticidad de nuestro sistema frente al asedio imperialista; esto puede llevarnos a dar por democráticas formas o modos de participación que en realidad no lo son, por ejemplo, cuando nos concentramos más en las cifras, en el número de participantes o de asistentes y no en la calidad de la participación, o cuando se da por democrático un proceso en el que los ciudadanos solo intervinieron para dar su aprobación respecto a decisiones ya tomadas e incluso ejecutadas. En el contexto actual, es una necesidad enfocar la participación como un derecho, que al ser ejercido eficazmente, pueda convertirse en un medio o herramienta útil para alcanzar estadios superiores de desarrollo del proyecto social socialista, a partir del aprovechamiento de los saberes populares individuales y colectivos.

Todo ello nos lleva a la idea de que es necesario esclarecer desde lo teórico-metodológico cuales deben ser los indicadores concretos de la participación en nuestras circunstancias, de modo que se pueda diseñar cualquier proceso participativo, no dejándolo a la espontaneidad, y se pueda constatar luego sus resultados y el grado de participación real y necesaria en cada proceso concreto. Esos indicadores deben estar referidos al involucramiento activo de los ciudadanos en las distintas fases de los procesos de toma de decisiones (desde la agregación de demandas, formulación de las políticas públicas, valoración de alternativas de solución, toma de las decisiones, su ejecución y control).

Una gran parte de los estudios sobre participación en Cuba han abordado el tema de la participación popular en los procesos decisorios y la importancia de su ampliación y perfeccionamiento. Hay coincidencia respecto a las potencialidades y fortalezas de la participación generadas por el proceso revolucionario y sobre los obstáculos que desde lo social o lo jurídico limitan su despliegue.

¿Cuáles han sido los resultados principales de esas investigaciones? ¿Cómo se ha definido la participación? ¿Cómo se le ha caracterizado? ¿Cuáles son sus potencialidades y limitaciones?

Una apretada síntesis de algunas de esas investigaciones permite esbozar las ideas esenciales en torno a estas cuestiones:

Respecto a las fortalezas, que se manifiestan principalmente en las instancias locales:

- Con la creación de los órganos del Poder Popular el sistema político cubano fue dotado de nuevos mecanismos de participación que consolidaron la instancia municipal;

- Esos mecanismos fueron consagrados jurídicamente en la Constitución de 1976 y en disposiciones normativas complementarias que regularon la instancia municipal, encaminadas a propiciar niveles superiores de participación popular y una gestión pública más eficiente;

- La división político administrativa del 76 concedió mayor autoridad y poder a las instancias locales y contribuyó a intensificar cualitativamente los patrones de participación. Luego la reforma constitucional de 1992 amplió un tanto el derecho de elección de los delegados a las asambleas provinciales y los diputados a la asamblea nacional;

- Ese esquema participativo combinó formas de democracia directa con mecanismos representativos. Se estableció el derecho de los electores a elegir a sus representantes locales, el derecho de revocarlos y la obligación de los elegidos de rendir cuenta de su gestión periódicamente;

- Este diseño democrático facilita la participación popular directa en la selección de los liderazgos comunitarios y en el planteamiento de demandas e implementación de las decisiones.

Limitaciones e insuficiencias de la participación:

- La restricción del potencial participativo de las reuniones de rendición de cuenta; los débiles flujos informativos; pocas oportunidades para las concertaciones ciudadanas; el bajo perfil de las organizaciones sociales y de masas; y la supremacía de los órganos ejecutivo administrativos sobre los representativos;

- Desbalance entre el potencial participativo (institucional y al nivel de la cultura política) y la participación real, de modo que no se ha logrado propiciar una participación orgánica, institucional, sistemática, nacional, sino más bien movilizativa, exhortativa, local;

- Deficiencias y limitaciones de las instituciones y las organizaciones como vehículo eficaz de la participación;

- Cierto distanciamiento entre participación y poder real, teniendo en cuenta que participar no es solo tener acceso a múltiples espacios de discusión, sino contribuir a tomar decisiones desde esos espacios;

- Predominio de una participación universalista, movilizativa y de carácter esencialmente ejecutiva, poniendo el énfasis de la toma de decisiones en los niveles superiores, a partir de suponer como una premisa la unidad indiferenciada de los intereses personales, colectivos, particulares y sociales generales;

- Debilidades en ciertas condiciones necesarias para la participación como: bajos niveles de descentralización, de transparencia y de acceso a la información pública;

- En ocasiones la participación se reduce a estándares mínimos, formalizándose y limitándose, entre otros aspectos, a la asistencia a las reuniones de rendición de cuenta, o al respaldo a las convocatorias del gobierno;

- El poco aprovechamiento de los medios de difusión masiva para dar a conocer la labor de los órganos del Poder Popular y como medio importante de control popular;

- Desde el punto de vista jurídico no están delimitadas ni instrumentadas legalmente todas las formas de participación y control popular posibles;

- La ausencia de una legislación especial que regule la participación ciudadana en aspectos tales como su definición, vías de materialización, espacios participativos y finalidad de la misma, evitando de esta forma la dispersión normativa;

- La ausencia de un precepto constitucional que reconozca expresamente la participación ciudadana como un derecho específico, como sí lo hace respecto a otros derechos;

- El alcance limitado del precepto constitucional que establece el derecho a participar en la dirección del Estado (Artículo 131), solo delimitado a la participación en la elección de los representantes y en referendos populares, omitiendo la toma de decisiones y otros procesos, lo que contrasta con la visión emancipadora de la participación que sustenta el proyecto social.

- Las fortalezas que existen desde lo regulado en otras leyes sobre participación social (ejemplo la Ley 91 de los Consejos populares) se desvirtúa en la práctica por una visión tradicional, culturalmente pautada, que limita los procesos participativos y de toma de decisiones en los contextos comunitarios.

Más recientemente, en 2016, investigadores del CEC de la UCLV, en estudios realizados sobre participación en proyectos de desarrollo, han defendido la idea de la “participación diferenciada”[6]. Para estos autores “La participación es necesario asumirla categorialmente como involucramiento activo, individual o colectivo, de las personas como sujetos de la actividad”. Esto supone la asunción de roles diferenciados, y por tanto que no a todos los sujetos les corresponde hacer lo mismo en materia de participación. Significa que la participación nunca se da “en abstracto”, sino que es una acción dirigida conscientemente a lograr un fin determinado que se erige como proyecto o tarea en la que se conforma un sujeto colectivo, que no es una simple suma de individuos, sino un grupo que acomete una actividad en la que cada cual tributa en aquello que le corresponde hacer.

Por otra parte, ese proyecto o tarea es el que direcciona la acción participativa, que puede ser de mayor o menor involucramiento —y hasta de involucramiento nulo— en dependencia del interés que en ello tengan las personas. En este sentido una participación direccionada desde fuera y hacia tareas que resultan indiferentes para las personas, tiende a convertirse en pseudo participación, al no producirse un tipo de involucramiento activo, consciente y protagónico. Esta concepción de participación diferenciada contrasta con la práctica movilizativa donde se convoca a todos por igual para hacer lo mismo.

Un asunto relacionado con esto es el de la implementación de políticas públicas de beneficio popular, donde el beneficiado solo participa como destinatario pasivo y no como sujeto activo con posibilidad de expresar sus necesidades, aspiraciones e intereses. Tal reducción de las posibilidades participativas del beneficiario lo convierte en un receptor pasivo del bien o servicio que se le ofrece y, por tanto, es el principal crítico de la política pública que lo beneficia, porque no se involucró en su diseño e implementación. Ello demuestra el impacto negativo del asistencialismo y el paternalismo y su ineficacia para generar compromiso social respecto a las políticas públicas de beneficio social, y en general con el proyecto social del cual emergen esas políticas.

Eso, junto a otros factores, puede estar en la base del resultado electoral adverso de varios gobiernos de la Izquierda latinoamericana donde una gran parte de la masa beneficiada no votó a favor del proyecto, asumiendo posturas de insatisfacción y oposición frente a gobiernos que objetivamente los había beneficiado. Ello viene siendo aprovechado por la derecha continental para revertir procesos transformadores de contenido popular en la última década.

Además de las investigaciones reseñadas, existen otros estudios realizados en nuestras universidades sobre otros derechos de participación como la revocación del mandato, el control y fiscalización de los consejos populares, la transparencia como condición de la participación, el derecho de queja y petición, entre otros, que engrosan las investigaciones científicas realizadas por investigadores cubanos, dentro de Cuba y para Cuba, que aportan suficiente material para conformar nuestra propia concepción de la participación y que develan las principales problemáticas que en el plano jurídico y de la práctica social presenta este derecho fundamental.

Las ciencias sociales en nuestro país deberán seguir priorizando las investigaciones de los distintos factores y condicionantes de la participación, tanto estructurales, institucionales como individuales. En lo estructural debe prestarse atención a la estructura socioeconómica, especialmente al comportamiento de las relaciones de producción socialistas y el impacto que estas tienen en las dinámicas participativas (por solo exponer un ejemplo, piénsese en el impacto de las nuevas formas de propiedad y de gestión económica en la participación en la distribución de la riqueza); en cuanto a los factores institucionales, habrá de prestarse atención al diseño y rediseño del sistema de instituciones, incluido el Derecho, encargadas de viabilizar y garantizar el derecho de participación ciudadana. Adquieren relevancia temas como la trasparencia gubernamental y administrativa y el derecho de acceso a la información —ya incluido este último dentro de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista—[7]. Referente a los factores individuales apremian los estudios propositivos para potenciar la cultura y educación participativa de los ciudadanos.

Volviendo a la necesidad de perfeccionamiento institucional en Cuba, se debe tener en cuenta que dada la relación que se establece entre representante y representado a través de los rasgos más positivos del mandato imperativo, el análisis de la participación ciudadana va más allá del análisis de sus formas directas, y hay que entrar a analizar también el principio de la representación, pues la viabilidad y efectividad de la participación dependen en gran medida del funcionamiento adecuado de las instituciones representativas y de su capacidad para tomar decisiones en interés de los ciudadanos, encaminadas a la solución real y efectiva de los problemas y necesidades de las personas que representan.

La pretensión de alcanzar un socialismo más democrático, sustentable y próspero (para todos) solo es posible de materializar con la participación protagónica de todo el pueblo cubano, aprovechando todo el capital social y humano generado por la Revolución. La participación ha de verse como “meta” solo cuando se trata de conquistarla, pues una vez conquistado ese derecho, ha de convertirse en una herramienta para la transformación social emancipadora.

Tratar el tema de la participación puede hacer suponer que es para postularla como un derecho de alta jerarquía en beneficio de los individuos y grupos sociales, sin embargo, la participación es de mayor relevancia para la sociedad toda, que para individuos o grupos por lo que aporta a la integración social, a la legitimación del orden existente. Aporta base social al régimen imperante, implicación y compromiso con las políticas que se adopten; respeto y sentido de pertenencia respecto a sus símbolos.

Es para la sociedad y el bien común que debemos comprender el requerimiento de participación en todos los procesos sociales, aun cuando también los individuos y grupos se beneficien.

[1]Filmus, Daniel: Introducción a la Revista Iberoamericana de Educación. No. 12. Educación y gobernabilidad democrática. www.governance.com ( esta referencia no la encontré).

[2]Harnecker, Marta: “Democracia y participación popular”. Ponencia presentada en el encuentro mundial de solidaridad con la revolución bolivariana 10-13 abril de 2003. Centro de estudios Miguel Enríquez (CEME) Archivo Chile www.archivochile.com

[3]Macpherson, C. B.: La democracia liberal y su época. Alianza editorial. Madrid, 1997, Pág. 33.

[4]Peruzzotti, Enrique: El otro déficit de la democracia delegativa, retomando el debate acerca de la rendición de cuentas en las democracias contemporáneas de América Latina. Disponible en http://www.journalofdemocracyenespanol.cl/pdf/Enrique_Peruzzotti.pdf (fecha de consulta18-10-2011).

[5]Jürgen, Habermas: Problemas de legitimación en el Estado moderno. Ediciones Taurus. Madrid, 1983, Pág. 253.

[6] Alonso Freyre, Joaquín; Jara Solenzar, Dunia: “Participación diferenciada en proyectos de desarrollo”. Ponencia presentada en el Simposio Internacional CIPS 2016 en el marco de la Convención Internacional sobre Ciencia, Tecnología e Innovación. La Habana: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba.

[7]La Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, en su acápite 1.1 “Principios de nuestro socialismo que sustentan el Modelo” en el número 69 incluye como derecho “la información”.

Cuba Socialista Revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Cuba Socialista Revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Lo que me preocupa, es que impacto realmente tienen las opiniones de los de abajo sobre los que están arriba. Les pongo dos ejemplos: La ley de venta de autos fue ampliamente criticada, por todos los medios posibles, por decenas de miles de cubanos. Esas críticas no surtieron efecto alguno. Se mantuvo, y se mantiene, una ley que dañó a miles de internacionalistas y que ha hecho que ahora los que pueden comprarse un carro..son los nuevos ricos..cuyas fortunas en muchos casos, no son bien habidas.. Y la Asamblea Nacional ? Bien gracias, no la debatió en su momento. Ni ahora tampoco.

Otro ejemplo: la papa por la libre. Demoraron 5 años en darse cuenta que era una barbaridad liberarla. Entonces anunciaron que sería por la libreta..para las provincias que la sembraran. Pero La Habana, que no siembra…no dejó de comer. Y oh, finalmente, un año después, ahora si, por la libreta para todo el mundo..para empezar a repartirla, al menos en Camaguey ciudad…el día de las elecciones..con lo que cuál alimentaron, de forma estúpida, los estados de burla sobre la «coincidencia».

Lo he dicho varias veces: Uno de los mayores peligros que tenemos es un grupo de personas que dirigen, y piensan que no tienen nada que escuchar porque ellos lo dominan todo, lo saben todo y lo que digan sus electores o sus dirigidos, no es significativo. Practican una especia de autosuficiencia basado en las «experiencias» que tienen, sin darse cuenta de que la experiencia no es lo único que te hace sabio. Escuchar, lo hace más. Y que nadie piense que yendo de recorrido a 4 lugares, ya escuchó.

En este país se siguen implementando mal las resoluciones de pago por resultados, por ejemplo..hay UEB que sobrecumplen sus planes,. y no les pagan porque al «nivel central» lo auditaron y salió mal. Y que tiene que ver el obrero que sobrecumplió con eso ? Cómo le explica a su hijo que él trabajo muchísimo, tuvo resultados y no puede llevarlo de vacaciones porque a alguien allá arriba le dieron mal en una auditoría ?

creo que la gran pregunta podría ser donde podrían ser expuestas las propuestas que el pueblo tiene para la reforma constitucional!!! nuestra carta magna 1ro de reclamar el No USO DEL ODIO como herramienta política 2do incluir o dar sombra a todos los cubanos piensen como piensen pues coincidamo en que ha de ser comlicado la existencia de un tal socialsimo excluyente 3ro reformar el sistema electoral para que cada ciudadano pueda estar plena y constantemente incluido en un debate profundo sobre el proyecto-Pais…

Estimado msurd: La reforma a la Constitución será discutida barrio por barrio, centro de trabajo o de estudios por centro de trabajo o de estudios, en un amplio ejercicio de democracia auténtica, y serán recogidas todas las sugerencias de la población e incorporadas las de mayor consenso, aquellas que no desvirtúen el camino ya elegido por el pueblo: el socialismo. No obstante, aprovecho para comentar las sugerencias suyas: cuando emplea la palabra odio, ¿se refiere al de los explotadores, al que promueve el imperialismo con sus guerras mediáticas, económicas y militares?, ¿o se refiere al de los oprimidos? Creo que a los revolucionarios nos mueven sentimientos de amor, no de odio, pero cuando alguien pide eliminar el odio, y reclama el amor entre explotados y explotadores, es decir, la igualdad de derechos entre quienes suprimen derechos y quienes los promueven, dudo de su honestidad. Todos los cubanos hemos sido convocados a expresar nuestras opiniones; somos probablemente el único país del mundo que pone a debate sus principales políticas. A nadie se le preguntará en esas reuniones sobre filiaciones o militancias. La reforma profundizará la democracia socialista, pero le advierto de antemano: no habrá regreso a la democracia burguesa.

El Socialismo es un absurdo sin la participación decisoria de cada persona sana mentalmente, útil y decente en todo aquello que le atañe. El Socialismo debe transitar de manera paulatina, pero lo más rápidamente posible, de una democracia representativa (la que sea, la mejor incluso) a la participativa, donde la opinión de cada cual en las decisiones adoptadas valga como un voto. El alto nivel cultural y las modernas tecnologías de info-comunicaciones, entre otros factores, permiten llevar a cabo esto en la actualidad. En todo aquello donde se requiera una preparación o conocimiento particular, sea en determinada área de la economía, política, sociedad o incluso ciencia (como podría ser, por ejemplo, la adapatación al cambio climático) es entonces tarea de personal escogido, resumir de manera comprensible y general las diferentes propuestas que permitan a cada persona ejercer su voto. El desarrollo científico y tecnológico en todas las ramas de la actividad humana y en particular, el auge y abaratamiento de la cibernética, permiten YA, hoy en día, incluso en Cuba, someter a modelos matemáticos corriendo en computadoras, diferentes variantes de soluciones a problemas sobre los que deben tomarse decisiones, facilitando mucho más adoptarlas, al librarlas de inexactitudes, desconocimiento o subjetividades Entonces a partir de evaluar las soluciones brindadas por dichos modelos, la mayor parte de las personas pueden ejercer su voto decisorio, basado en consideraciones de orden político, ético, humanista, de riesgo, incertidumbre o de otra índole, lo cual obviamente no podría ser evaluado por los modelos matemáticos, encargados de lo puramente especializado. La realización de asambleas en la base en los centros de Trabajo para tomar decisiones colectivas, incluyendo reparto de utilidades, otorgamiento de estímulos, subsidios o incluso bienes a trabajadores, la participación decisoria de las organizaciones revolucionarias como los CDR en las cuadras, en el control, fiscalización, política impositiva y otorgamiento de permisos a servicios estatales, cooperativos o privados, así como su auditoría o solicitud de intervención policial o legal como también en otras tareas de gobierno en la base (una extensión imprescindible e integración al Poder Popular), debe volver a ser, como lo fue en décadas pasadas, la más importante forma de participación democrática del pueblo en la dirección de SU sociedad, siempre bajo la guía ideológica y, política, consensuada y única del Partido, garantía colectiva de que dicha sociedad se encamine al bien común de la mejor manera. Socialismo es Poder Para el Pueblo (no para el Estado), poder amplio, desde las bases de sus organizaciones revolucionarias, decisorio, inteligente, empleando ciencia y tecnología, con una plena interacción en redes, de las diversas estructuras económicas, sociales y geográficas, un continuo debate para adoptar consensos, guiados por el Partido, auxiliados por Ciencia y tecnología. El Estado debe ser el instrumento técnico – administrativo a través del cual se ponga en marcha, de manera adecuada y correcta, todo lo que sea decidido por las instancias populares a cada nivel.