Artículos Relacionados

Por: Pedro García Espinosa Carrasco

Por: Pedro García Espinosa Carrasco

Para Elpidio Valdés, patriota sin igual,

no hay gaito que lo pueda espantar.

En el combate es enérgico y vivaz,

a las balas el pecho siempre da.

Él no cree en nadie,

ni en esto ni en lo otro,

ni en lo de más allá.

Él no cree en nadie

a la hora de buscar la libertad.

Balada de Elpidio Valdés.

Silvio Rodríguez

A pesar de los años y de haber recorrido buena parte de la vida, todavía recuerdo “cantar” ese tema de Silvio, a viva voz con mi padre después de una tanda de cine. Puede que hoy no recuerde muchas de las películas que acostumbrábamos a ver los fines de semana, pero lo que sí no he olvidado jamás es a ese personaje tan mío como de muchos cubanos de varias generaciones, que crecimos con el influjo de las historias de Elpidio Valdés y los mambises, del General Resoples clamando a todo pulmón “adelante mis leones hispanos…” sabiendo de antemano que iba a ser derrotado por la valentía y “criollez” de Elpidio y su gente.

Para entonces se despertaban sentimientos hasta incomprendidos a cabalidad en tan corta edad, pero se sentían de una forma u otra: valentía, orgullo, retos, lucha y libertad eran galopantes en el pecho y las emociones que se respiraban profundamente. Nuestro canto, el de mi padre y el mío, era desentonado, pero era real, era sentido, era un canto feliz.

Con el tiempo y el actuar profesional fui comprendiendo que toda sociedad está construida sobre la base de rituales, códigos y símbolos propios. Estos emergen de diferentes fuentes, responden a significados disímiles, y las prácticas sociales determinan si perduran o languidecen, si son alimentados u olvidados, si mudan sus formas de apropiación o se mantienen estáticas.

Sin embargo, no podemos ser ingenuos, muchos de estos fenómenos hoy día nada tienen que ver con la espontaneidad. Hay otras fuerzas de aspiraciones imperiales que actúan en la construcción de símbolos universales; se trata de aquellas que responden a proyectos políticos de sometimiento, de estructuración de modelos sociales, que en su lucha por ganar la hegemonía apelan no sólo a la fuerza bruta, sino nada más y nada menos que a la construcción y explotación de capitales simbólicos.

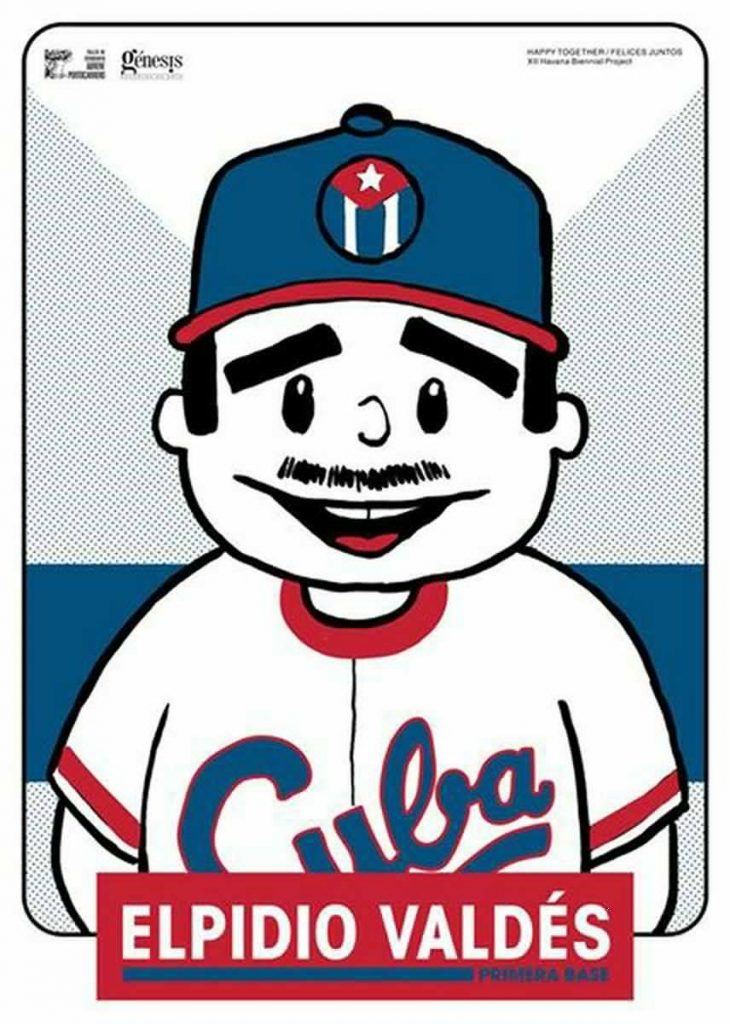

David Gallo (USA), Happy Together / Felices juntos Proyecto de la XII Bienal de La Habana

¿La bandera de moda? ¿qué bandera?

Hay una estrechísima relación entre ideología-política y símbolos-comunicación. Las industrias culturales y del entretenimiento, con sus prácticas de penetración global, han estado al servicio de estos binomios desde hace bastante tiempo.

De ahí que constantemente se genere todo un repertorio de piezas y de acciones pseudoculturales que tienen por objetivo acaparar la atención de los públicos actuando como un gran imán. Son edulcoradas, agradables y no le generan conflictos a quien las consume; o sea, no exigen un esfuerzo intelectual por parte del individuo, ni lo conducen a razonamientos morales que le provoquen contradicciones subjetivas.

Se convierten en una vía rápida para dejar de pensar en los problemas cotidianos, y ese es precisamente el objetivo de quienes los conciben.

Las personas que sucumben de un modo u otro a esta corriente pseudocultural (y no resulta tan complicado, teniendo en cuenta su casi omnipresencia y lo sutil de su diseño) comienzan a recrearse el mundo como una gran burbuja, donde la prensa que consumen es la que dice la verdad absoluta –no contrastan fuentes–, y los programas de televisión que los deleitan son los únicos que necesitan ver, para qué atormentarse con otros.

Todo ello va generando lo que ciertos teóricos denominan el “público avatar”. Tal idea proviene de los juegos digitales: el avatar es esa figura a la que el jugador le añade atributos, la construye en función de sus intereses o necesidades. Por tanto, mediante toda esta producción simbólica pseudocultural hay un segmento de consumidores que se va convirtiendo en un público avatar y responde a determinadas pautas de maneras predefinidas.

En nuestro escenario social actual hay manifestaciones perceptibles de este tipo de comportamientos: bien por el influjo de las tendencias globales, bien porque no hay una construcción simbólica suficientemente sólida en nuestro país, por ausencias nuestras en determinados espacios.

No es secreto para nadie que las intenciones de dominación de los Estados Unidos sobre Cuba no han variado, solo que ahora hacen uso de otros recursos (algo que, a la larga, y amén de su lenguaje variopinto, no necesariamente cambiará con el Señor Trump, el nuevo presidente electo).

Si antes eran explícitas y absolutamente belicosos y agresivos, ahora tienden a desarrollar estrategias discursivas de acercamiento, invitan a un nuevo comienzo; si hasta ahora han aplicado medidas de asfixia económica a través del bloqueo, ahora ellos mismos lo declaran una política atrasada y manifiestan un “desinteresado” apoyo a “los nuevos emprendimientos”; si antes promovían acciones terroristas asociadas a la violencia, hoy detonan ideas y modos de hacer que le llegan a nuestra gente en cápsulas mediáticas asociadas a “la libertad, la democracia, la libre expresión individual, y el bienestar económico como resultante de economías sólidas, consecuencia de ‘las oportunidades’ que tiene cualquier ciudadano” en el modelo social que preconizan. Cuando ese tipo de tratamiento tiene efecto en una parte del pensamiento social cubano, se evidencia que hay batallas que hemos estado perdiendo.

Ese poder hegemónico, por ejemplo, tiene muy claro que para posicionar el uso de su bandera y sus significados “nobles”, asociados al éxito y la individualidad como expresión libertaria, es más importante vender un pullover que un tabloide. Por tanto, el auge de esa insignia en las prendas de vestir de algunos cubanos (algo que a comienzos de este siglo era impensable) o la creciente tendencia a una celebración impostada de Halloween (festejo de origen celta cultivado fundamentalmente en países anglosajones), no puede ser visto como un fenómeno de asimilación espontánea, sino como el resultado de un plan muy finamente trazado.

Golpe al fin y al cabo

No se trata de ser paranoicos sobre el asunto, como determinados “especialistas” plantean (por cierto, algunos de esos pseudoanalistas obtienen sus finanzas personales de ONGs o instituciones para la “promoción de democracias”, cuyos orígenes están asociados a Agencias Gubernamentales de Inteligencia). La lógica de estos comportamientos podemos hallarla descrita a finales de los años ’50 del siglo pasado, cuando emergen una serie de documentos fruto de los diálogos entre los nuevos polos de poder resultantes de la posguerra, en los que sobre todo Occidente, bajo el mando de Estados Unidos, llevó la voz cantante.

Entre ellos, Silent weapons for quiet wars (Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas), constituye toda una doctrina que hasta hoy se ha venido desarrollando y afinando.

En este texto, por ejemplo, se expresa que:

“Todo lo que se espera de un arma ordinaria es esperado para un arma silenciosa por sus creadores, pero se diferencian solo por su manera de funcionar. Estas armas disparan situaciones, en vez de balas; propulsadas por el tratamiento de datos, en vez de reacción química…”

“En consecuencia, el arma silenciosa es un tipo de arma biológica. Ella ataca la vitalidad, las opciones y la movilidad de los individuos de una sociedad, conociendo, entendiendo, manipulando y atacando sus fuentes de energía social y natural, así como sus fuerzas y debilidades físicas, mentales y emocionales.”

Lograr una guerra silenciosa, depende ante todo de utilizar la diversión como primera estrategia:

“La experiencia ha mostrado que el método más simple para volver eficaz un arma silenciosa es ganar el control del público”, por un lado, “…mantener al público ignorante de los principios básicos del sistema…”, y por el otro, “…siempre llevarle a la confusión, desorganización, y distraerlo con temas sin importancia real…”

Como se aprecia, esta es una doctrina de agresión que no es armada, pero llega a ser tan o más peligrosa y letal que la primera, porque aniquila lo esencial del ser humano, su pensamiento, sensibilidad y libre voluntad.

Estas ideas fueron aplicadas en buena medida al movimiento hippie de los años ’60. Una de las tácticas del gobierno de los Estados Unidos fue capitalizar sus expresiones de irreverencia o rebeldía; sus símbolos (prendas, peinados, actitudes) fueron absorbidos y llevados a la moda, y al poco tiempo, todo el empuje simbólico de estos grupos alternativos se diluyó, porque de algún modo se les estandarizó.

Las experiencias de esos años se fueron perfeccionando y luego, en la década de los ’80, se aplicaron parcialmente en diferentes países de lo que constituía el bloque socialista europeo, desencadenando las consecuencias que ya bien conocemos.

Todo ello trajo como resultado una filosofía asociada a las llamadas guerras asimétricas y sobre todo al “golpe suave”. Estos tienen diferentes etapas y pueden en última instancia llegar a la invasión armada; pero siempre se trata de no recurrir a dicho recurso, de liquidar cualquier resistencia previamente, actuando sobre la sociedad civil.

Cuando se producen estos eventos, se apela a un instrumental relacionado con la construcción de contenidos simbólicos, altamente emotivos, asociados a ciertos rasgos o características culturales de la zona que se está “atacando”.

Cuba, como objetivo estratégico de los Estados Unidos, no ha estado ajena a la aplicación de estas formulaciones.

Hacia nuestro país se promueve la creación de (in)valores y se intentan construir pseudoliderazgos, actuando sobre todo en los jóvenes. De esta manera se pretende erosionar de a poco aquello que emocionalmente pueda significar Patria o alejar al pueblo de las instituciones estatales que lo protegen y representan, así como de las organizaciones sociales para las cuales el ciudadano es su razón de ser.

Nada de ello ocurre sin la creación y acompañamiento de nuevos símbolos, y el esfuerzo por desmontar los nuestros.

A cada batalla, su brazalete

Concebir la producción de contenidos simbólicos acordes con el proyecto social o la ideología que se quiere defender, parte de tener diseñado un modelo de comunicación política, que –en su afán de garantizar el ejercicio del poder– encauce la construcción –o en algunos casos resemantización– de los símbolos definidos.

Ello implica conocer, desde una propuesta ideológica, aquello que del universo de relaciones económicas y sociales de un modelo social, es valioso políticamente para ser convertido en acontecimientos públicos y mediáticos, o incluso, en símbolos que permiten influir en el pensamiento y las actitudes de las personas, en sus valores, creencias, intuiciones, así como en los pronósticos sobre su realidad social presente y futura.

Son esas formas de comunicación –mensajes que a veces tienen forma de frase, y a veces de iconos–, los que permiten establecer un diálogo entre los actores políticos y sociales, y, si son exitosos, disminuir las brechas entre el discurso y el actuar político por una parte y los intereses, las motivaciones y el bienestar de la sociedad por la otra.

Pero en nuestro contexto esta necesidad no siempre ha sido totalmente comprendida o tenida en cuenta. Muchos cuadros políticos o administrativos creen que la acción concreta habla por sí misma, que el efecto de los hechos en la realidad es suficiente para que las audiencias interpreten sus porqués y objetivos, cuando estos en la práctica pueden ser decodificados de maneras diversas, y no siempre afines a nuestros propósitos.

Ciertamente, la comunicación tiene que tener base en acciones políticas concretas (pues el caso contrario convierte esta acción de diálogo en pura demagogia y sus efectos, al contrastar con la realidad circundante, son limitados).

Las acciones políticas tienen que tener rostros, gestos, imágenes, palabras, formas… es decir, lenguajes. Cuando estas son comunicadas adecuadamente los actores sociales pueden identificar quiénes se preocupan por su bien o no; de hecho, a las personas les gusta familiarizarse con sus líderes, pues tienden al menos a desarrollar un juicio de ellos a través de su caracterización, toda vez que estos líderes toman o proponen decisiones políticas y, en consecuencia, inciden en sus vidas.

Pero cuando estas acciones, a su vez, logran ser llevadas al plano de lo simbólico, permiten también que las personas les transmitan a sus conciudadanos con qué tipo de mensajes o exponentes se sienten más cómodos, mediante el uso de dichos símbolos.

Así tenemos, por ejemplo, cómo el brazalete rojinegro del 26 de Julio llegó a convertirse en un fuerte símbolo de patriotismo, de rebeldía contra la dictadura establecida antes de 1959. Si alguien era encontrado con uno por los agentes del poder batistiano, era motivo suficiente para quitarle la vida; sin embargo, en determinadas circunstancias había personas que se atrevían, mediante la combinación de colores de su vestimenta, a expresar su afiliación. Y ha sido este un símbolo tan fuerte y perdurable que, recientemente, a propósito de la pérdida física de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, en las redes sociales y la televisión pudimos ver imágenes de jóvenes de nuestros tiempos caminando por las calles con ese brazalete, o incluso a líderes de países amigos, como el presidente Nicolás Maduro, portando uno.

En sus primeras décadas, la Revolución cubana encontró muchas formas de traducción al mundo simbólico, una campaña de alfabetización tenía que tener un modo de ser cantada y de ser vestida, como un plan energético de los años 70 se resumía en la palabra onomatopéyica “clic” o un repertorio de historietas y personajes nacionales alimentaban las fantasías de los niños. Sin embargo, este arsenal simbólico se debilitó después de la intensa crisis económica de los 90 –que tantos cambios produjo al interior de nuestro país–, o simplemente no evolucionaron al calor de los nuevos tiempos y las tendencias modernas del consumo cultural.

El siglo XXI irrumpió con la Batalla de Ideas, una batalla en primer lugar de valor social y simbólica, no de gasto social, como se le ha tildado despectivamente en más de una ocasión. Internacionalizar la solidaridad, compartir lo que tenemos y el conocimiento ha sido una inversión a corto plazo en el corazón del pueblo. Descuidar el cultivo de estos sentimientos da cabida a invalores que llegan a estar por encima de un abrazo o un estrechón de manos entre amigos.

Vivimos en un mundo globalizado que tiene una manera sígnica de contar las cosas, que apela a intervenir los contenidos, entre ellos la Historia, y que mediante el accionar de determinados resortes emocionales interviene en los sentimientos de las personas para provocar inseguridad, miedo, estimular el yo y desdeñar el nosotros. Todo ello se fragua desde una cultura mediática que determina el significado y el sentido a la realidad.

La gran paradoja de nuestro escenario es que teniendo la ideología que defiende a las mayorías, a los más necesitados, que protege la vida, el conocimiento y la cultura nacional, seamos impactados por la maquinaria pseudocultural y depredadora de quienes manejan el gran capital.

Es tiempo de reevaluar la visión y el estado de la creación ideológica nacional y su traducción a una producción comunicacional que abarque no sólo los medios, sino también el mundo material de la gente. Lo que está muy claro es que los tanques pensantes del sistema de producción hegemónico entendieron hace rato que la “cultura” es ideología, y de ahí la invención e inversión en la industria cultural para llegar a todos con un modelo de pensamiento que se transparenta en la cotidianeidad, al punto de estar embebido en esa calabaza gigante protagonista de las fiestas de Halloween (que ni las tenemos, por cierto) o en una serie de 24 horas, que dura realmente 240, multiplicadas por nueve temporadas.

La inversión en la construcción simbólica del imaginario social y en la cultura material del cubano es una cuestión de soberanía nacional, y su carencia, por tanto, una severa preocupación. Debemos encontrar un equilibrio entre los discursos ideológicos (donde entra la construcción de símbolos y con ello del optimismo y la esperanza), y las acciones políticas para el desarrollo económico y social (donde se concretan las realidades del bienestar). En ello se juega parte de la credibilidad del modelo de socialismo próspero y sostenible que nos hemos propuesto construir, sobre todo en las generaciones más jóvenes.

Es el momento de hacer, de encontrar sin prejuicio alguno las formulaciones financieras y profesionales que permitan frenar el impacto pseudocultural del imperialismo, y emprender un modelo de comunicación política en la Cuba socialista de este siglo. Podemos tener las mayores dificultades económicas y ciertamente estar obligados a esforzarnos por producir más, por hacer crecer la economía y perfeccionar todo lo que sabemos que en este sentido es esencial; pero si a la par no gestionamos recursos financieros y políticos que fomenten la presencia y continuidad de un pensamiento patriota, la economía y sus futuros logros la van a disfrutar otros.

Por tanto, sin reproducciones fetichistas, hay que invertir en los símbolos, que es igual a invertir en la Patria.

EtiquetasCuba vs. la guerra cultural

GUYANA Donald Rabrindranauth Ramotar, Expresidente de Guyana, exsecretario del PPP/C. Editor en Jefe, Revista “The …

hay que rescatar la imagen de nuestros simbolos desde el pidio hasta resoples, hay que invertir en nuevos munequit

os , nuevas aventuras hacerlo y hacerlo biennn

Hola:-)

A parte de agadecer la oportunidad de volver a leer esta revista, les sugiero dejar una línea en blanco entre párrafos; eso mejorará la visibilidad o lectura de los artículos.

Saludos;-)